次氯酸钠是生活中应用很广的一种强氧化剂,其消毒原理是通过它的水解形成次氯酸,即:NaClO+H2O=HClO+NaOH;次氯酸进一步分解形成新生态氧,即:HClO→HCl+[O]。新生态氧的强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性,从而致死病源微生物达到消毒的目的。

目前在利用次氯酸钠消毒可分为两种形式,一是应用次氯酸钠发生器在线生成次氯酸钠溶液;二是采用次氯酸钠成品溶液。不论用何种投加方式,因其安全性高,广受青睐。

次氯酸钠消毒的优越性

高效:消毒效果与液氯相差不大,且具有持续消毒能力。

安全:对环境无毒无害,无泄漏或爆炸危险。

次氯酸钠消毒的其它作用

1、通过氧化作用去除铁和镁;

2、通过氧化作用与滤池配合去除锰;

3、将H2S转化为H2SO4,有效去除水中硫化氢臭味 ( 尤其是地下水源 );

4、通过氧化作用脱除废水中的氨氮。

次氯酸钠消毒工艺流程

外购液态次氯酸钠液体后,通过软管卸进卸液接料桶内,启动磁力泵,输送到储药罐中,在储药罐中的消毒液参照流量计读数,通过球阀控制大小或采用计量泵,直接进入二沉池出水渠进行混合消毒。

为保证安全,出水渠中增加一浮球开关,当因故停产时,电磁阀断开切断药液进入出水渠中,为确保生产正常,电磁阀加旁通球阀备用,如果采用计量泵投加消毒液时,浮球开关和计量泵联锁,停产时自动停泵,停止投药,确保安全。

次氯酸钠投加量

次氯酸钠消毒时,为获得可靠而持久的消毒效果,投药量应满足要求:

1、 杀灭细菌以达到指定的消毒指标及氧化有机物等所消耗的“需氯量”。

2、 抑制水中残存的细菌的再度繁殖所需要的“余氯量”。

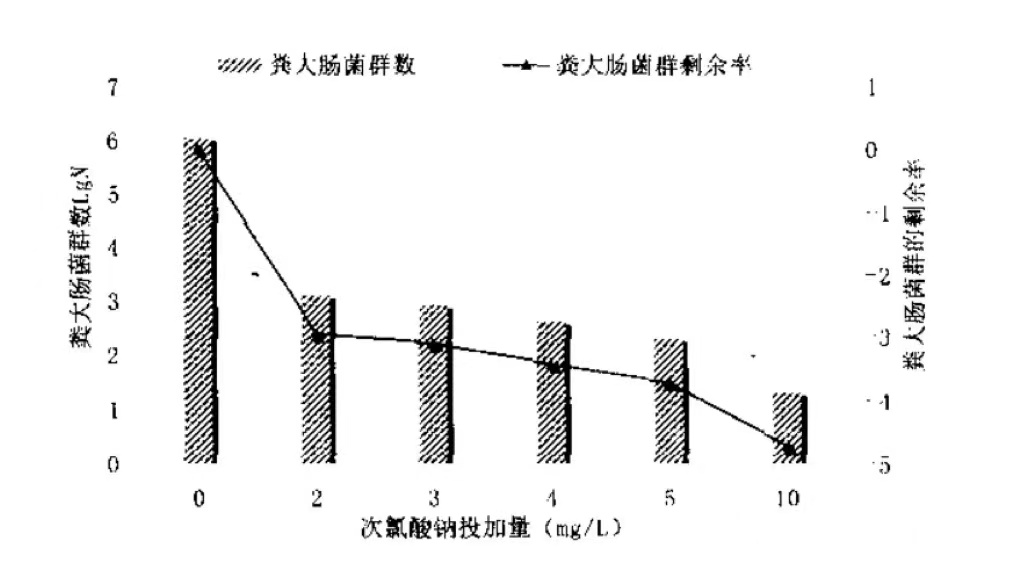

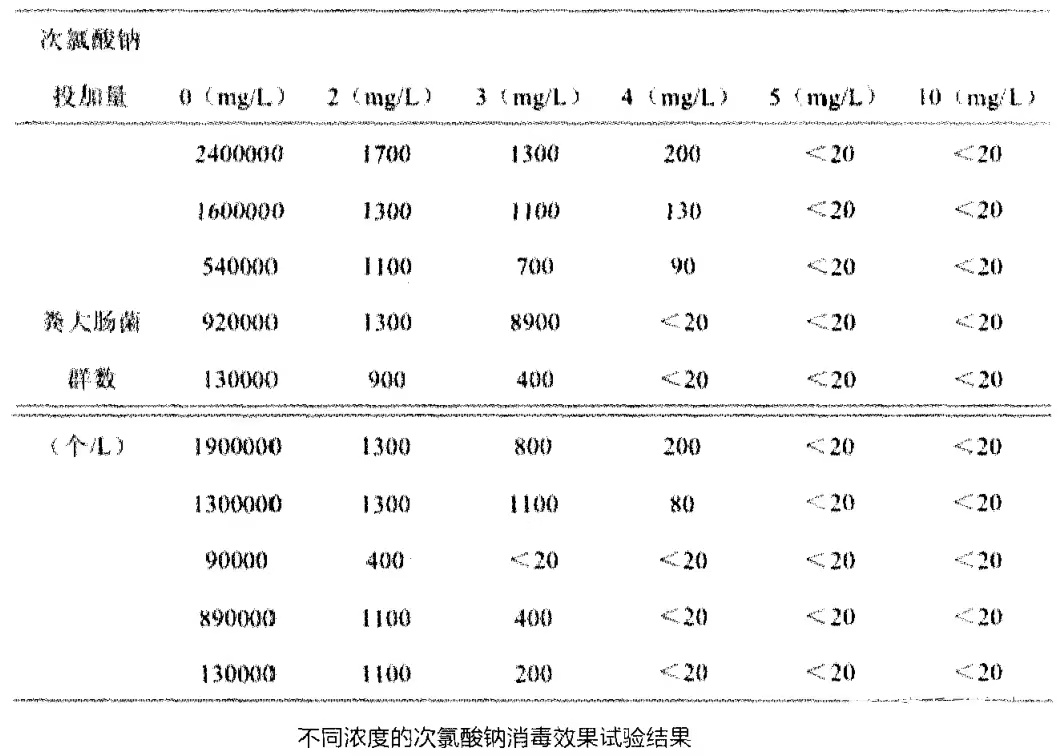

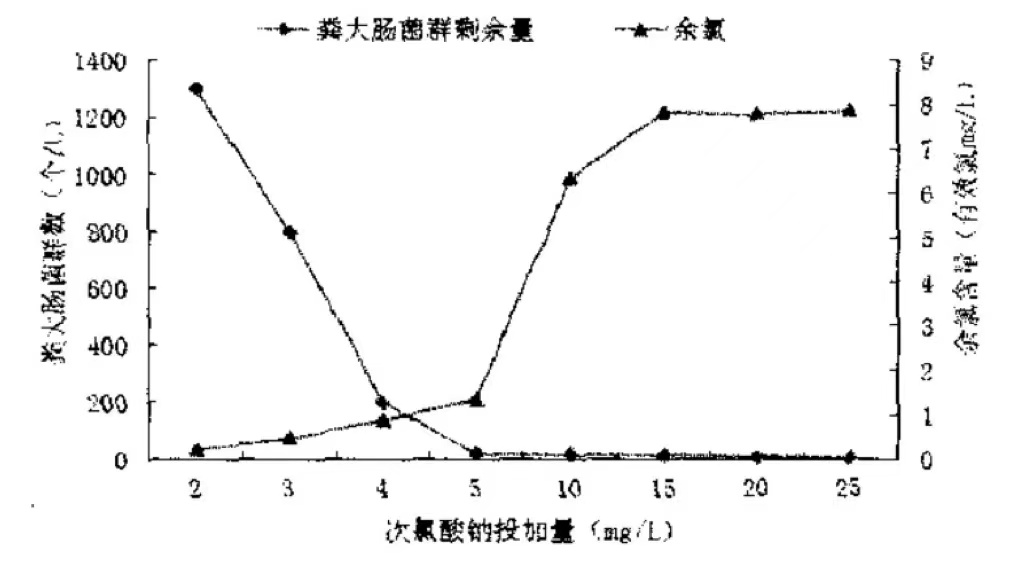

消毒处理时投氯量的控制视原水水质和消毒要求不同而异。以污水厂的原水为例,加不同浓度的次氯酸钠溶液,接触时间30min后,测粪大肠菌含量,可以看到不同浓度的次氯酸钠经过30min作用后对二级出水粪大肠菌群的灭活效果如图。

由图可以看出,向二级出水中投加次氧酸钠后,粪大肠菌群数明显锐减,且当次氯酸钠投加量在2mg/L以上时,粪大肠菌去除率均在99%以上。

在实验条件保持不变的情况下,当次氯酸钠投加量达到4mg/L时,多次不同出水的粪大肠菌群数均降到103个/L以下,可以满足一级A标准要求,说明次氯酸钠对粪大肠菌群有较好的灭活效果。

当然,投加次氯酸钠消毒时或多或少都会存在余氯,可以看到这是实验测定的次氯酸钠消毒后的出水余氯表:

很明显,当余氯量保证在0.9mg/L(以有效氯计)以上时,粪大肠菌群数可以保证在200个/L以内,此时次氯酸钠投加量约为4mg/L。消毒过程中原水中的氨氮等还原性物质与粪大肠菌群对次氯酸钠的利用存在一定的竞争关系,但次氯酸钠灭活粪大肠菌起主导作用。

当次氯酸钠投加量在5mg/L以内时,次氯酸钠主要用于灭活粪大肠菌群,同时有少量的次氯酸钠与其他还原性物质作用,其中一部分被消耗,一部分与氨氯反应形成化合态余氯。次氯酸钠投加量在15mg/L~25mg/L时,余氯基本保持在7.8mg/L(以有效氯计) 左右,说明随着次氯酸钠投加量的增加,水中的余氯与二级出水中的其他还原性物质同时发生作用。

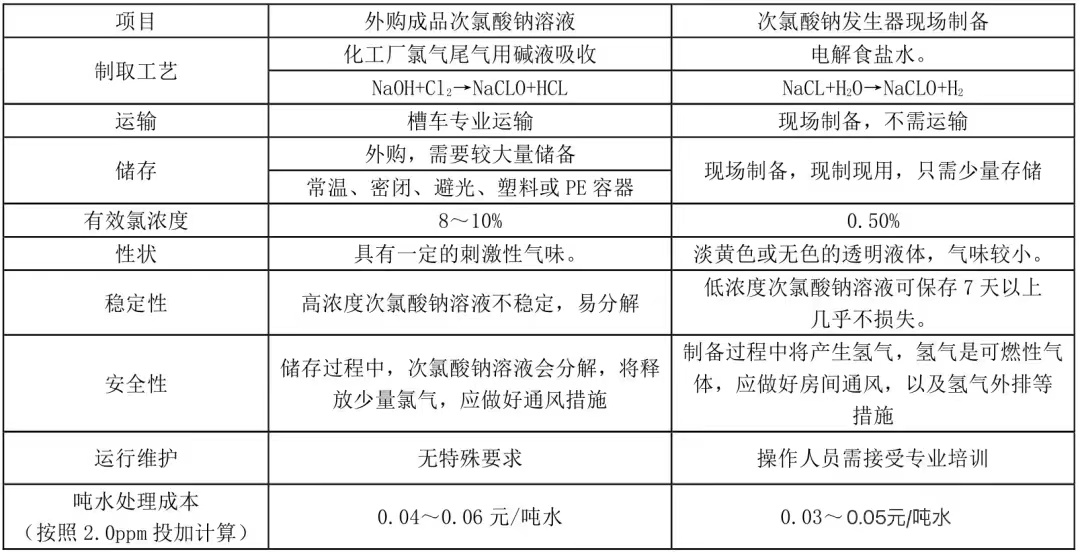

次氯酸钠投加工艺比较

目前主流的次氯酸钠投加系统主要分为“外购成品次氯酸钠溶液投加” 与“次氯酸钠发生器现场制备投加”两种。